パネル展示

1幼年時代

1917年、ヴァイオリンを弾くシモン(上)

初期教育についてSGは言う。「最初の先生チャプリンスキーはセヴチック門下、2番目の先生ミハローヴィッツはアウアー門下、以後8年間フレッシュのもとにいて、色々なメソードの色々な奏法を学び、自分の奏法を見出した。どのメソードにも良いところは必ずある。それを使い分けられる自分の本当の奏法を作っていかなくてはならない」。( p.19)

兄弟と(下):左から四男ユリアン、次男ヘンリック、三男イエルジー、五男シモン、長男ナタン

ベルリン留学時代、ポーランドに帰る時には、兄たちに画集を買って帰るほど、兄弟仲が良かった。SGにとっては、本も絵画も、生涯を通じて大事な友達だったが、日々の生活に困窮する時代、食べ物もないときに、「画集なんかを持って帰ったものですから、『きっと兄たちは、この坊やは、どうしようもないなと思ったのではないかな』とシモンは笑っておりました」。(p.20)

家族で唯一、ホロコーストを逃れたイエルジーとは、1946年パレスチナで再会を果たす。

2ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ギリシャにて。左からSG、グラウダン、フルトヴェングラー(上)

1933年2月6日、ベルリン・フィルでの演奏会プログラム(中)

・ミュラー:ドイツ民謡による変奏曲とフーガ

・ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61

・チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 作品64

フルトヴェングラーの誕生日を祝って仮装した音楽家たち(下)

中列真ん中にSGとヒンデミット

SGは、フルトヴェングラーの指揮で、ソリストとしても舞台に立っている。フルトヴェングラーは、シーズンの初めに必ずベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲をSGに弾かせた。初めてのリハーサルの後、フルトヴェングラーから合わせについて何か希望があるかと尋ねられ、若きSGはこう答える。「いいえ。あとはオーケストラ・パートを練習しておいて頂ければ」。するとフルトヴェングラーは大真面目で「わかった」とひとこと言ったそうである。あとから、古くからいる楽団員に「コンチェルトの伴奏の練習をオーケストラだけでやったのは、ニキシュの時代にたった一度だけだ」と言われ、SGはびっくりして、「世の中のことを知らないとは恐ろしい。自分はいかにも子供過ぎる」と恥じ入り、後でフルトヴェングラーにお礼を言ったところ、「いや、あれは必要なことだった」との返答に、ほとほと恐懼したとSGは回想している。(p.33)

ベルリン・フィルでは、フルトヴェングラーが指揮する時だけ、SGがコンサートマスターの席に座るという破格の待遇を受けていた。練習風景を覗くと、「フルトヴェングラーは何かをオーケストラに指示する時、それをまずSGに伝える。するとSGはすっと立ち上がって、弦のパートも管のパートも、フルトヴェングラーの要求する表現を、ヴァイオリンで弾いてみせる。その演奏は実に鮮やかな見事なものであった」そうである。(p.29)

3ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 その2

「1950年、ニューヨーク・フィルとベートーヴェンのコンチェルトを共演した時、ウィーンの国立図書館に保管されたままあまり人に識られていない、ベートーヴェンの原譜といわれるオリジナル版を弾いたところ、翌日のニューヨーク・タイムズに〈ゴールドベルク変奏曲つきベートーヴェン・コンチェルト〉という見出しで批評が載ったとか…。彼の中に潜む悪戯っ子的要素がくすぐられてか、批評家のウィットを愉快がって」いた。(p.88)

SGが自筆譜に基づき‘編曲’した部分が読み取れる。

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 第1楽章の一部

4ヒンデミット・トリオ

左からフォイアマン、SG、ヒンデミット(上)

ベルリン・フィルのコンサートマスター就任後の1931年からSGがドイツを去る1934年までの3年間、固い信頼と友情で結ばれたトリオである。フォイアマンはヒトラーのユダヤ人狩りで「ホッホシューレのポストを剥奪されドイツを去り」、ヒンデミットは「夫人がユダヤ系であることや、彼の作品が思想的に反ナチス・ドイツであるとされていたこと、《画家マチス》の演奏禁止をめぐる事件等もあり、国外追放同然にドイツを出てしまい」、わずか3年でこのトリオは解散となる。(p.34)

1932年12月31日、フローレンスでの演奏会チラシ:(下)

・レーガー:三重奏曲 作品77b

・モーツァルト:二重奏曲 変ロ長調

・ベートーヴェン:三重奏曲 作品9-1

5リリー・クラウス

このデュオは、当時スイスの山荘に住んでいたSGが、南の峠を下りたコモ湖畔に、アルトゥール・シュナーベルを訪ねた折に、その講習会に来ていたリリー・クラウスと出会い、夫君のメンデル・クラウスにデュオを持ちかけられ、シュナーベルに相談したところ、「リリーはまだまだ独り立ちできる腕ではないが、君が教えれば能力を発揮するだろう」と言われて誕生した。(p.47)

1936年4月、関西におけるゴールドベルクとクラウスの演奏会プログラム・コピー(上)

1936年3月28日、東京朝日新聞に掲載されたラジオ番組(東京JOAK)紹介記事(下)

6アスペン音楽祭

「アスペンのモットーは、異なった分野のリーダーたちが集い、そこで生じる刺激を共有し、共に考え、共に学ぶこと。そして次の世代のリーダー[人間的な魅力ある個性、批判力、表現力を持ち合わせ、道徳や倫理について深く考えることのできる人]となるべき人たちを養成する理想の場を造り上げ、社会に貢献すること」であった。(p.92)

フェスティヴァル・クァルテット(上):左からSG、W. プリムローズ、V. バビン、N. グラウダン

1951年、アスペン音楽祭が始まると同時期に、プリムローズの提案で結成されたピアノ四重奏団。1964年グラウダンの死去により自然解消。この写真に写る3人の弓の美しさについて、SGは「ヨーロッパの弓のテクニックの表情」と語る。(p.94)

ダリウス・ミヨーからの手紙(下)

ミヨーはアスペン音楽祭の創設メンバーの一人で、SGと共にここで夏をすごした。手紙は1968年1月25日付け、アスペンでの再会を期す内容である。SGは音楽祭で1966年にミヨーの七重奏曲を、1968年にはヴァイオリン・ソナタ第2番を演奏している。

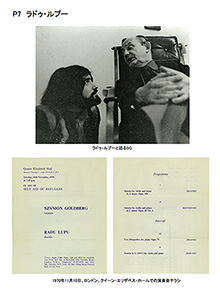

7ラドゥ・ルプー

SGは、1969年リーズ国際ピアノ・コンクールの審査員に招かれ、若いラドゥ・ルプーを見出す。「第2次予選でルプーが演奏したシューベルトの即興曲作品90-1のフレージング、音色の質、ディミヌエンドの美しさなどを大いに称賛」し、その将来性を見越してソナタのパートナーに指名。

ルプーは1993年ザルツブルク音楽祭で、SG追悼にこの即興曲をアンコールで弾き、聴衆の感涙を誘った。(pp.132-133)

ラドゥ・ルプーと語るSG(上)

1970年11月10日、ロンドン、クイーン・エリザベス・ホールでの演奏会チラシ(下)

・ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ イ長調 作品100

・ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ ハ短調 作品30-2

・ブラームス:2つのラプソディー 作品79

・ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ ト短調

8大阪国際フェスティバル

SGは1966年、第9回大阪国際フェスティバルの招きで、2度目の来日を果たす。

「レンブラント、フェルメール、ゴッホを人類の知の宝庫に加えた国」であるオランダが、その合理主義、実利主義から「国の室内オーケストラを設立するにあたり、ゴールドベルクを音楽監督に迎え」た。SGは「室内管弦楽のもつレパートリーの豊かさ」に惹かれ、この室内オーケストラの設立に力を注ぎ、音楽監督、常任指揮者、ソリストとして22年間(1955〜77年)、その育成に努める。(pp.107-108)

SGは、「室内管弦楽曲をいわば縮小された交響曲としてではなく、あくまでも大きな室内楽として捉え、その延長線において合奏独特の味わいを描き出すことに(例えば、伴奏形を単なる伴奏ではなく、内声とみなすというように)リハーサル時間を多く割り当てていた」。(p.128)

オランダ室内オーケストラを弾き振りするSG(上)

1966年3月9日、大阪朝日新聞に掲載されたオランダ室内オーケストラ紹介記事(下)

4月21日の演奏会チケット(ボックス、aからe席券)(右)

9大阪国際フェスティバル その2

ハイドン:ヴァイオリン協奏曲 ハ長調、第2楽章アダージョ冒頭

「たった1オクターヴの音階でありながら、しかしそのたとえようもなく壮麗な無限の広がりに、誰もがゴールドベルクの芸術の神髄を聴く思いをもつ」、第2楽章冒頭部分である。

SGは、「初心者の弾く曲という扱いを受けている」この曲を機会あるごとに取り上げている。ハイドン作品の真価を世に広めたいという強い意志が働いていたと思われる。SG曰く、「フルトヴェングラーですらハイドンのシンフォニーをいわゆる前座の曲としてしか取り上げなかった…」、「フレッシュまでもが……不思議だね。」(p.125)

SGとルプーのひとこま:「ゴールドベルクが何かのことで「ハイドンが…」と言うやいなや、ルプーもあの第2楽章のヘ長調の音階を歌い出し、ゴールドベルクが呆れ返った顔で彼を見て笑って」いた。

SGとある老紳士のひとこま:ニューヨークの道で、見知らぬ老紳士が「ミスター・ゴールドベルク!」と呼び止め、愛を込めて一言。「もう何年も昔のことになりますが、私は貴方のハイドンの《ヘ長調の》コンチェルトを今も忘れることができません」。SGのウイットに富んだ答えは、「おやまぁ、私はそんなに音程をはずしていましたか……」。(pp.125-126)

10新日本フィルハーモニー交響楽団

初顔合わせは、1990年7月の第27回ハイドン・シリーズで、以後1993年まで、日本とアメリカを往復していた時期、「カーティスが休暇に入る5月から9月」に、計4回の演奏会を行っている。(p.137)

1993年2月9日が、新日本フィルとの最後の共演となる。

リハーサル風景(上)

1993年2月9日、東京芸術劇場での演奏会チラシ(中)

・シューベルト:交響曲 第5番 変ロ長調

・バルトーク:弦楽のためのディヴェルティメント

・シューマン:交響曲 第4番 ニ短調

演奏会後、メンバーと談笑するSG(品川の自宅にて)(下)

11新日本フィルハーモニー交響楽団 その2

シューマン:交響曲 第4番 第3楽章のトリオ冒頭

「フルトヴェングラーのコンサートマスターとして、フルトヴェングラーの解釈に触れた20歳の時から胸に抱き続けた、彼の言う〈不可解な部分〉をいつか理解できる勉強をしたいと思」い、「やっとその時間が持てた」と、晩年の2年間、「寝ても醒めても」勉強した曲に、モーツァルトの交響曲第40番の他、シューマンの交響曲第4番がある。シューマンは奇しくも新日フィルとの最後の曲となった。(p.321)

新日フィルの花崎薫氏は言う。「第3楽章のトリオの冒頭のシ♭の音を、先生は『このバスは鐘の音です』とおっしゃり、我々が弾くと『いや違う、そうではない』と何度も何度も繰り返させ、それでも駄目でした。何が、どうして、どのように駄目なのかはおっしゃらない……。今にして理解することは、要するに、この音によってつくり出さなければならない『2拍目と3拍目の休符の表情がない、それが駄目だ』ということなのでしょう。あとになって先生のスコアを拝見して、そのことに気がつきました。あの時に分かっていたならと悔やまれます」。(p.318)

12タクトを振る晩年のSG

桐朋学園大学オーケストラを指揮(1980年代後半)(左)

同大学のオーケストラを指導、指揮したのは、1987年から1990年までの毎年、計4回であった。その他に、1988年、1989年、1993年に、計8回、公開講座の授業を行い、室内楽を学ぶ学生たちを指導している。指導は2週間から1ヵ月にわたり、同校の402号教室で行われた。

水戸室内管弦楽団を指揮(1993年4月)(右)

SG生涯最後のステージとなった水戸室内管弦楽団の第13回定期演奏会の模様である。プログラムには、シューマンの交響曲第4番と並び、SGが長年にわたり、「納得いくまで勉強してみたい」と考えていた曲の一つ、モーツァルトの交響曲第40番も組まれている。SG曰く、「モーツァルトのあとでシューマンと向き合うと、何だかガウディの建築でもみているような気分になることがある」。(pp.283-284)

プログラム後半でコンサートマスターを務めた安芸晶子氏は言う。「リハーサル初日、音出しのその瞬間から、私たち一同、全身全霊魅了されてしまっていました。どこまでもついて行きたい、要求のすべてを成し遂げたいと思わなかったメンバーは一人もいなかったと思います。みな少しでも多く学びとりたかった。それはそれは充実した一週間でした。午前、午後と、毎日ずいぶん贅沢なリハーサル時間が組まれていました。皆、休憩時間も惜しんで、さらっていました」。(p.282)

13富山でのSG(音楽家として生きる)

SGにとって、生涯最後の時期に、静かに音楽と向き合える貴重な時間が確保されたことは、何よりの喜びであった。心置きなく楽譜を読み、時にコーヒーブレイクを楽しむ。日課の散歩で見つけた小さな白い野生の花に心和ませる至福の時間が紡がれていった。山根美代子は、この場所を「彼が愛した立山の寓居」と呼ぶ。

立山国際ホテルの居室にて(上)

定宿としていたホテルの471号室「ゴールドベルクの部屋」

1991年5月27日、富山市民プラザ・アンサンブルホールでの演奏会チラシ(下左)

互いに敬愛する伴侶であり音楽の同志であった、SGと山根美代子による富山でのリサイタル。

・ベートーヴェン:ソナタ 第5番 ヘ長調 Op.24「春」

・ブラームス:ソナタ 第2番 イ長調 Op.100

・ヒンデミット:ソナタ 第1番 変ホ長調 Op.11-1

・ドビュッシー:ソナタ ト短調

翌年7月、新潟市でのリサイタルでは、モーツァルトとブラームスが取り上げられた。

1993年1月から翌年1月までの演奏会予定メモ(下右)

1993年1月11、12日: | 桐朋 モーツァルト四重奏 |

|---|---|

2月9日: | 新日本フィルハーモニー |

4月10、11日: | 室内管弦楽団 |

8月: | 新日本フィルハーモニー |

9月17日: | ソナタ |

93年12月または |

|

14猫と戯れる

トラ猫(若き日)(上左)

黒猫(アスペンにて)(上右)、

黒猫ティル・オイレンシュピーゲルと鈴(フィラデルフィア自宅にて)(下左)

トラ猫たま(立山国際ホテルにて)(下右)

15愛器バロン・ヴィッタ

1995年、SG没後2年後、山根美代子は彼の愛器をワシントンDCのスミソニアン博物館に預け、公開展示された。2006年5月、美代子は若き音楽家たちに貸与する条件で、この楽器をワシントンDCの国立議会図書館に寄贈する。美代子の死後“グァルネリ・デル・ジェズ・ゴールドベルク=バロン・ヴィッタ”と命名され、議会図書館の管理の許にある。

スミソニアン博物館に展示されたグヮルネリウス・デル・ジェズ(1730年製)(上)

ヴァイオリンをケースにしまう(下)

1993年7月19日、「彼は亡くなる数時間前まで、楽譜の解読作業に没頭しておりました。その少し前には、3時間も続けてブラームスのヴァイオリン・ソナタ〔第2番〕のリハーサルを私としておりました。とても言葉では言い尽くせない見事な演奏でした。彼自身、納得のいくものだったのでしょう、冗談にもそういうことを言わなかった彼が、『悪いヴァイオリニストでなかったことわかった?』と言ってヴァイオリンをケースにしまっていました」。音楽家として生きた生涯を締め括るに相応しい燦然とした音色の張りと艶であったと美代子は語る。(p.147)